Where is my soul ?

未来の手触りを届ける人たちと探す「魂の在り処」

文字や絵と向き合う時、わたしたちはその創作者の「魂」に触れているという感覚を覚える。では、その魂は、一体どこに宿っているのだろうか。この根源的な問いに取り組むワコムとアルス エレクトロニカ・フューチャーラボが、2年目の共同研究テーマに選んだのが「生きたインク」。予想も制御もできない微生物とのコラボレーションがもたらすのは「未来に向けた新たな問い」だ。

(Banner photo: Yoko Shimizu)

「未来」を考えること

未来を考えることは、少し怖くて、楽しいものだ。学問として未来を取り扱う「未来学」は1960年代に登場し、急速に発展した。科学と技術の視点で、現時点から起こりうる未来を予測する学問だ。そこでは、数学、経済学、政治学、工学といった多くの学問領域が複雑に入り混じる。「発展しすぎた科学技術をいかにして扱うべきか」という視点を踏まえれば、哲学や倫理も顧慮しなければならない。ラララ科学の子。『鉄腕アトム』で描かれた未来は漠然としたイメージではなく手塚治虫が吸収した科学知識に基づくもので、光だけでなく影にも触れられていた。「マンガの神様」は「未来学者」でもあった。

現在、「未来学者」や「フューチャリスト」という肩書きを持つ人が増え、企業でも未来学の視点から自社の将来像を捉える取り組みが活発になっている。VUCA(Volatility:変動性 / Uncertainty:不確実性 / Complexity:複雑性 / Ambiguity:曖昧性)の時代、ともすれば未来はいくらでも悲観的に予測されがちだ。しかしながら「未来を考える」のは、諦めや限界を知るためではなく、絡み合った問題を解きほぐしながら「未来は、私たちの手で変えることができる」という希望を強くしたいからに他ならない。

蛇口をひねれば未来が出てくる

誕生から50年を迎えた藤子・F・不二雄の名作『ドラえもん』は、こどもから大人までが心踊るアイデアが詰め込まれた「未来への入り口」だった。そして、現代のドラえもんとも呼べる存在が「アルス エレクトロニカ(Ars Electronica)」である。オーストリア・オーバーエスタライヒ州の州都である人口約20万人の都市・リンツに拠点を置くアルス エレクトロニカは、他に類を見ない、明確な意志を持った文化機関。「アート・テクノロジー・社会」をテーマに、未来志向の街をつくろうという動きのなかから誕生した。アルス エレクトロニカ・フューチャーラボ 共同代表の小川秀明氏の言葉を借りれば「ここは文化インフラ機関で、市民に未来を提供することに特化したパブリック・カンパニー。『蛇口をひねれば水が出る』ようにすることが水道局の役割であるように、アルス エレクトロニカは『蛇口をひねれば未来が出てくる』ようにする、というイメージ」ということになる。

(Photo: Pilo)

アルス エレクトロニカはさまざまな顔を持ち、1979年に始まったメディアアートの祭典である「アルス エレクトロニカ・フェスティバル」、1996年に設立され、最先端技術の研究や文化教育を担う「アルス エレクトロニカ・フューチャーラボ」、市民に開かれたメディアセンター・美術館・博物館という位置付けの「アルス エレクトロニカ・センター」、1987年から開催されている国際的なコンペティションである「プリ・アルス エレクトロニカ(アルス エレクトロニカ賞)」。その総体が「アルス エレクトロニカ」であり、すべての機能が有機的に結びついている。これが市の運営する公共機関であることに驚きを隠せない。

「魂の在りか」を問いかける

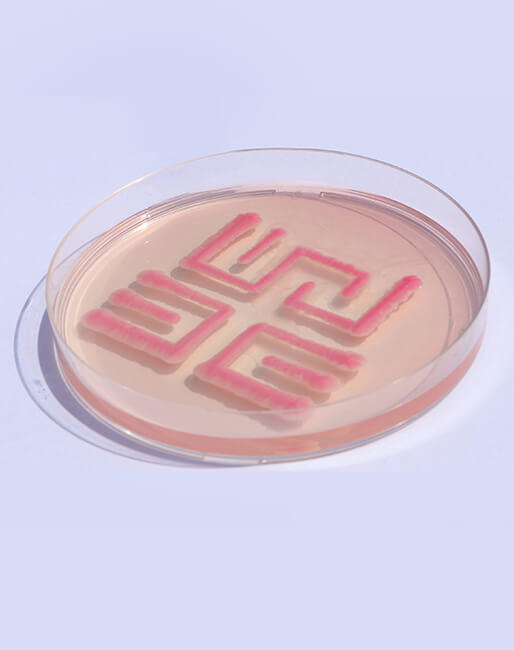

2年目となる今年、小川秀明氏と清水陽子氏を中心としたチームが注目したのが、アルス エレクトロニカが持つ基礎技術のひとつであるバイオテクノロジーを活かした「Bio Ink」。寒天培地をキャンバスとして微生物によって文字や絵を描くもので、微生物が増殖することで、時間経過とともに思いがけない絵柄が出現する面白さがある。言うなれば「生きたインク」だ。

(Photo: Ars Electronica - Mario Schmidhumer)

今回の実験では、ワコムのデジタルペンで描かれた文字や絵が、Bio Inkで表現される。ここでの問いは「シグナルとは何か? ノイズとは何か?」。表現された文字や絵は、デジタル化の過程でシグナルのみが抽出されノイズは除去される。しかし、表現者が意図したシグナルが必ずしも忠実に表現されるわけではない。逆に、ノイズとして切り落としたものに「魂」を持つこともあるだろう。まして、コントロールが効かないBio Inkという「生物」が関与すれば、シグナルとノイズの峻別は至難の技となる。人間から見れば生物の動きはノイズにも見えるが、生物は自然の営みをしているだけにすぎない。むしろ宇宙からの視点で言えば、「人間こそが自然界にとってのノイズではないか?」という哲学的な問いも浮かび上がるような取り組みでもある。

実際、今年9月のアルス エレクトロニカ・フェスティバルでワークショップを開催したところ、参加者からは多くの好意的な反応が集まった。最新のデジタルツールで生物的なインクを操るという五感を総動員するような新しい表現の形に触れた感動を提供できただけでなく、生命や地球に思いを馳せるきっかけになるなど、市民への「問いかけ」になっていることが実感されたという。コネクテッド・インク2021では、この実験から生まれる新しい問いかけについて、積極的な議論が交わされるだろう。

激変した社会でアートは何ができるのか

「未来のインクとはどういうものかを考えるなかで、この ”Where is my soul?” という問いかけは、これからも引き続き取り組んでいくテーマになると思います。インクをキーワードとして、さまざまなプロトタイプを通じて社会に投げかけながら、問いかけ自体をますますブラッシュアップしていきたいと考えています」

(Photo: Ars Electronica - Robert Bauernhansl)

未来の世界を考えるときに、企業や公共機関といった垣根を超えて、必要な「真の問いかけ」を共有できることは非常に重要だ。3年間のプロジェクトが始まった当初に発せられた「3年後、このプロジェクトがどうなっているかわからないが、何かを問い続けていることは間違いない」というワコム社長・井出信孝の言葉が、両者の関係を端的に物語る。では、コネクテッド・インクとは、アルス エレクトロニカにとってどのような意味を持っているのだろうか。小川氏は「コネクテッド・インクは、コラボレーション(協力)というよりコリジョン(衝突)の場」だと捉えている。

「コネクテッド・インクには、異なる特性や背景を持った多様なクリエイターが集まります。そこで起きるクリエイティブな衝突、その余韻から見えてくる未来があるように感じています。お互いの共通項を話すだけではなく、新しいクリエイティブを探る人にとっての探求の場になっているのではないでしょうか。アルス エレクトロニカは、研究や教育の面では日頃からさまざまな活動を行なっていますが、アートxインダストリーという形のコミュニティに参加する機会は貴重なものです。アートの重要性について一線級のビジネスパーソンと議論することで、私たちが日頃取り組んでいる活動の意味やアートの果たす役割を再認識できますからね」

COVID-19により、多くの場面において、今まで社会が隠してきた歪みが白日のもとに晒されるようになった。アーティストは、いまはまだ存在していない、あるいは、存在はしているが多くの人には見えていない価値観を、鮮やかや手法で日常に提示してくれる「未来市民」的存在だ。強まる先入観(バイアス)と分断を乗り越えていくために、アートにかかる期待、アートの果たす役割が高まっていくのは時代の必然なのかもしれない。

editor / writer_ Chikara Kawakami